Böden im Taunus

Von Karl-Josef Sabel, Hofheim am Taunus

Böden sind Verwitterungsbildungen des oberflächennahen Fest- oder Lockergesteins. Bei diesem Prozess der Bodenentstehung werden u. a. gesteinsbürtige Minerale zersetzt und damit die für Pflanzen lebenswichtigen Nährelemente verfügbar. Denen streben die Wurzeln, vor allem die Feinwurzeln nach. Böden sind also die besonders intensiv durchwurzelten Abschnitte des oberflächennahen Untergrundes. Zugleich benötigen die Pflanzen Wasser, das gegen die Versickerung gespeichert wird. Da nur die allerwenigsten Bäume Grundwasseranschluss haben und wünschen, wird dies im Wesentlichen nur im Wurzelraum, also im Boden, vorgefunden. Parallel dazu beleben die Bodentiere diesen Raum, da sie von der Streu, dem jährlichen Laubfall und von der abgestorbenen Pflanzensubstanz im Boden leben. Die Fauna des Bodens ernährt sich von den absterbenden Pflanzenteilen, deren Reste als Humus die Oberböden dunkelbraun bis schwarz färben. Bleibt noch der Hinweis, dass Böden per definitionem immer locker sind. Böden, vor allem unter Wald, sind also leicht an dem durchwurzelten, durch chemische Prozesse veränderten oberflächennahen Lockermaterial und den humosen Bodenhorizonten identifizierbar.

Der Faktor Mensch spielt im Taunus eine bedeutende Rolle, greift er doch seit Jahrtausenden direkt und indirekt in den Boden ein und beeinflusst seine Weiterentwicklung. Die Rodung des Waldes und Kultivierung haben vor allem den Oberboden verändert (Sabel 1985). Bodendenkmäler wie die Ackerterrassen erlauben die Rekonstruktion einstiger agrarischer Nutzung und die scharf eingeschnittenen Runsen belegen historische Bodenerosion infolge einstiger Entwaldung vor allem der Hanglagen. Direkt oder indirekt durch den Menschen ausgelöste Bodenveränderungen finden aber auch noch seit der Wiederaufforstung statt, z. B. durch Fehlbestockungen oder maschinellem Einsatz bei der Bewirtschaftung.

Das oberflächennahe Gestein

Dass an der Erdoberfläche Festgesteine anstehen, ist im Taunus sehr selten der Fall (Ehmke et al. 2008). Stattdessen ist Lockermaterial die Regel, in dem sich die Böden bildeten und das den Bäumen als Wurzelraum dient. Selbst dort, wo das unverwitterte Gestein oberflächennah ansteht, entwickelten sich die Böden in der Regel nicht direkt aus diesen Gesteinen. Dies ist leicht unterhalb von Felsen des Taunuskamms erkennbar, da der anstehende Quarzit bestenfalls zu Sand verwittert, das Erdreich aber einen spürbaren Lehmanteil aufweist, von dem die Wuchsleistung der Bäume ganz augenscheinlich abhängig ist. Es stellt sich also die Frage unter welchen Umständen Festgesteine zu sogar mehrere Meter mächtigen Trümmerhalden verwittern können und wie der Lehmgehalt im Boden entsteht, da der felsige Untergrund nur Sand und Gesteinsbruchstücke liefert.

Der Zerfall der Felsen erfolgt vornehmlich durch die Sprengkraft von Eis, das im Stein als Wasser gespeichert beim Gefrieren eine markante Volumenzunahme von ca. 10 % gewinnt und so den Stein im Laufe der Zeit zerstört. Wenn diese Frostdynamik über lange Zeit und ständig sich wiederholend anhält, entstehen gewaltige Gesteinsschuttmengen, wie dies heute in der Antarktis, in Nordkanada und Sibirien, aber auch in den Hochgebirgen zu beobachten ist. Vergleichbare Klimabedingungen herrschten auch in Mitteleuropa in der letzten Kaltzeit (Name: Weichsel), die vor ca. 11.600 Jahren zu Ende ging und von der derzeitigen Warmzeit abgelöst wurde. Während dieser markanten Kaltphase, die ca. 100.000 Jahre währte, war der Untergrund mehrere 100 Meter tief gefroren und taute nur während der Sommermonate oberflächennah etwas auf, bevor die winterliche Frostperiode wieder einsetzte und das aufgetaute Wasser erneut gefror. Neben dem jahreszeitlichen spielten auch noch die tageszeitlichen-Frostwechsel (Tag/Nacht) eine Rolle, die gleichfalls dazu beitrugen, dass die Gesteinstrümmer immer kleiner zerbarsten.

Zeitweise war das Klima nicht nur eiskalt, sondern auch wüstenhaft trocken, was analog zu den heutigen Wüsten gewaltige Verwehungen von Sand und Staub begünstigte. Ausgeweht wurden diese äolischen Sedimente, die heute als Flugsand und Löss verbreitet sind, vor allem aus den offen liegenden Kiesflächen der Flüsse, die heutigen Auen wurden erst in der derzeitigen Warmzeit angespült. Die Sand- und Staubverwehungen waren so gewaltig, dass teilweise mehrere Meter mächtige Sanddünen (z. B. nördliche Bergstraße, Frankfurter Stadtwald) und regelrechte Staublandschaften (z. B. Goldener Grund, Limburger Becken, Wetterau) entstanden. Vor allem der leichte Staub wurde auch in die Mittelgebirge getragen und verkleidete die Hänge. Wenn im Frühjahr die Schneeschmelze einsetzte und der Untergrund einige Dezimeter tief auftaute, wurde ein Teil der eingewehten Staubmengen wieder abgespült, ein Rest aber verfing sich und spülte in das Steinpflaster. Zusätzlich sorgte der Frosthub für eine weitere Vermischung. Nach und nach entstand so ein Gemisch aus Gesteinsschutt aus dem Untergrund und Löss.

Das Mischungsverhältnis variiert allerdings erheblich. Je steiler der Hang desto weniger Löss wurde angeweht und blieb erhalten. Regelrechte Lössfallen waren die konkav geformten Unterhänge, die nach außen gewölbten Oberhänge dagegen sind lössarm. Daneben spielt die Ausrichtung eines Hanges noch eine gewichtige Rolle. Da bevorzugt in Leelage, den windabgewandten Hangflanken der Staub zur Sedimentation kommt, sind angesichts der in Mitteleuropa dominierenden Westwinde die nach Osten zeigenden Flanken gewöhnlich lössreicher, als die nach Westen exponierten, windzugewandten Hänge.

Zusätzlich setzten Hangbewegungsprozesse ein, die dadurch ausgelöst wurden, dass das beim sommerlichen Auftauvorgang frei gewordene Wasser wegen des Dauerfrostbodens nicht im Untergrund versickern konnte. Das durchfeuchtete Gesteinsgemisch setzte sich am Hang unendlich langsam in Bewegung (Fachbegriff: Solifluktion). Dabei wurde oft fremdes Gestein überwandert und durch die anhaltende Frostdynamik Fremdmaterial dem „fließenden Boden“, der Solifluktionsdecke beigemischt. Daher kann die mineralogische und geochemische Zusammensetzung innerhalb der Decke variieren und erhebliche Auswirkungen auf den Stoffhaushalt der Böden haben, die von der Chemie des Untergrundgesteins deutlich abweichen. Optisch leicht zu erkennen ist die Solifluktionsdecke, wenn das Gestein des Untergrundes allmählich in die Schuttdecke umbiegt, was man „Hakenschlagen“ nennt.

Auch während der letzten Eiszeit war das Klima erheblichen Schwankungen unterworfen. Zum Beispiel konnte es bei milderen Temperaturen zu höheren Niederschlägen und erhöhter Abspülung kommen, die Lösseinwehung setzte aus, oder aufkommende Vegetation verhinderte die Solifluktion. Der wiederholte, durch Formungsruhe, aber auch flächenhafte Abtragung unterbrochene und nach u. U. Jahrtausenden später erneut wieder einsetzende morphodynamische Prozess des Bodenfließens und –vermischens, führte zu einer mehrgliedrigen Schichtung von jeweils eigenständigen Solifluktionsdecken (Fachbegriffe: Haupt-, Mittel-, Basislage), die auch untereinander in ihrer Zusammensetzung erheblich voneinander abweichen.

Der Prozess der Schuttdeckenbildung dauerte bis unmittelbar an das Ende der letzten Eiszeit (Weichsel/Würm) an (Semmel 1964:282). Er fand seinen Abschluss erst im Übergang von der Jüngeren Tundrenzeit/Jüngere Dryas zum Präboreal, der frühesten Phase der derzeitigen Warmzeit. Die jüngste Decke, die Hauptlage, 30-70 cm mächtig, ist folglich nur mit Ausnahme der Auen und Felsdurchragungen noch flächendeckend verbreitet. Ihre weitgehende Erhaltung ist darauf zurückzuführen, dass die kaltzeitlichen Abtragungsvorgänge mit dem sehr zügigen Einsetzen der warmzeitlichen Vegetationsausbreitung und der Wiederbewaldung zum Erliegen kamen. Diese letzte Decke unterscheidet sich von den vorhergehenden, dass sie neben Löss und Untergrundgestein auch noch die Aschen des letzten großen Vulkanausbruchs in Deutschland enthält. Es handelt sich um den Laacher See, der als Maar ein Kratersee ist, der vor 12.880 Jahren explodierte und ungeheure Aschemengen auswarf, die große Teile Europas überzogen und selbst noch im Taunus stellenweise bis mehrere Dezimeter angehäuft waren. Während sie in der Eifel und Westerwald als körniger Bims vorliegen, wird die Asche mit zunehmender Entfernung vom Ausbruchsort immer feinkörniger. Mineralogisch lässt sie sich in allen Böden des Taunus leicht nachweisen.

Bodenbildung in der derzeitigen Warmzeit

In der nachfolgenden, heutigen Warmzeit (Holozän) setzten ob des Klimawandels auch chemische Prozesse ein, die unschwer an der typischen braunen Bodenfärbung erkennbar sind. Diese Verbraunung entsteht durch die Oxidation des bei der Verwitterung von Mineralen wie z. B. Hornblende, Biotit oder Augit freigesetzten Eisen(II) zu bräunlich färbendem Eisen(III)-Oxid, das dann die Mineralkörner im Boden umhüllt. Zugleich werden aber auch z. B. die Pflanzennährstoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium, Kalzium und Magnesium frei, und aus anderen Verwitterungsrückständen wiederum bilden sich neue Tonminerale, die die Düngefähigkeit und Wasserspeicherung fördern. Diese Minerale entstammen aber nicht dem unterlagernden Gestein, sondern sind fast ausschließlich löss- und aschebürtig. Darüber hinaus besitzen die Gesteinsbruchstücke – insbesondere die des Taunuskamms (Quarzite, Sandsteine) – eine vergleichsweise geringe reaktionsfähige Oberfläche im Vergleich zum Löss und der vulkanischen Asche. Dies unterstreicht nochmals die elementar ökologische Bedeutung des Substratgemisches des oberflächennahen Gesteins. Die unterschiedliche Zusammensetzung der Solifluktionsdecke hat somit direkten Einfluss auf die Ausprägung und die Eigenschaften der Böden.

Bodentypen

Im Kuppenbereich des Taunuskamms steht mitunter Fels an (z. B. Brunhildisfelsen auf dem Großen Feldberg) oder er ist von einer schütteren Lage von Gesteinstrümmern bedeckt. Hat sich zusätzlich auch etwas Humus auf dem Gestein angesammelt, trifft man Felshumus- oder Skeletthumusböden an. Die Böden sind extrem flachgründig, sehr nährstoffarm und trocken. Die Standortverhältnisse sind erbärmlich, was häufig am lichten, krüppeligen Baumbestand offensichtlich wird. In steilen Reliefpositionen dominierte der eiszeitliche Hangabtrag und Kompensation der Auftautiefe durch stete frostbedingte Aufarbeitung und Nachlieferung von Untergrundgestein. Hier ist häufig nur die jüngste Lage, die Hauptlage erhalten geblieben. Sie ist arm an erosionsanfälligem, äolisch eingetragenem Löss oder Asche, aber reich an Schutt des Untergrundgesteins. Das Solum der Böden ist oft nur ca. 0,3 – 0,5 m mächtig, grobkörnig und geochemisch vom oberflächennah anstehenden Quarzit stark geprägt.

Es entstehen nährstoffarme Braunerden mit deutlichem Versauerungsgrad (Podsolierung) mit Moder als Humusform, bei der ein wesentlicher Teil der jährlichen Streu wegen der mangelhaften Bodentierbesiedlung nicht abgebaut wurde. Als äolische Fremdkomponente ist fast immer etwas Löss nachweisbar, doch i. d. R. in sehr geringer Menge. Dieser Löss trägt zwar dazu bei, dass die Böden oxidativ verbraunen, doch für ein üppiges Nährstoffangebot und eine starke Nachlieferung reicht der Anteil selten aus. Statt des Feinbodens dominiert der Stein- und Grusgehalt. Infolgedessen besitzen diese Böden viele grobe Hohlräume und Poren, was zwar die Durchlüftung fördert, aber kein Sickerwasser speichert. Die Böden werden von den Niederschlägen schnell durchsickert, trocknen aber auch zügig ab und halten keine Wasserreserven vor. Bodenkundlich beurteilt handelt es sich um Trockenstandorte.

Die primär saure Bodenreaktion, die geringe Pufferfähigkeit und die hohen Niederschläge am Taunuskamm (1.100 mm) verstärken den Versauerungsprozess, lassen den pH-Wert bis 3,0 und tiefer absinken, so dass Eisen und Aluminium mobil werden und sich in einen tieferen Bodenprofilbereich verlagern. Diesen Prozess nennt man Podsolierung. Optisch wird dies durch eine markante Graufärbung des Bodens direkt unter dem Humushorizont erkennbar. Die Standortqualität nimmt noch weiter ab.

Hangabwärts folgt meist ein gestreckter Mittelhang, an den gleichfalls meist Braunerden aus Hauptlage verbreitet sind, die aber von einer älteren, in der Regel lössfreien Solifluktionsdecke unterlagert werden (Basislage). Weil sich die eiszeitliche Erosionswirkung hier nicht so bemerkbar machte wie in den konkaven Oberhängen, weisen die Böden einen deutlich höheren, vornehmlich lössbürtigen Feinerdeanteil im Profil auf. Die veränderte Zusammensetzung des Bodenmaterials verbessert das Nährstoffangebot und die Wasserspeicherung, die Bodenreaktion und die Lebensbedingungen der Bodentiere. Diese Standorte neigen kaum noch zur Podsolierung.

Im weiteren Verlauf eines Hanges wechselt das Gefälle in eine für Unterhänge typische konkave Form, aber auch in langgezogene sehr schwach eingekerbte Hangdellen. Hier fand während der Eiszeit weniger Abtragung statt, eher Erhaltung und Anreicherung der Solifluktionsdecken. Infolgedessen blieben hier meist alle drei Lagen erhalten, einschließlich der lössreichen Mittellage. Die Bodenbildung weist eine deutliche Tonbildung auf, die vornehmlich in der Mittellage spürbar wird, so dass ein tonärmerer Oberboden in der Hauptlage über einem tonreicheren Unterboden in der Mittellage verbreitet ist. Der Bodentyp ist als Parabraunerde bekannt. Ihre Eigenschaften hinsichtlich des Nährstoffangebotes und der Wasserspeicherfähigkeit sind sehr gut. Parabraunerden tragen daher die besten Waldbestände.

Allerdings neigen diese Böden angesichts der vergleichsweise hohen Niederschläge zur Staunässe, wenn das Bodenwasser wegen des erhöhten Tongehaltes im Oberboden selbst die gröberen Poren erfüllt und periodisch fast allen Sauerstoff verdrängt. Dieser Bodentyp nennt sich Pseudogley (Staunässeboden), der einen durch Eisenreduktion grau gebleichten Oberboden über einem verdichteten grau und rostig gefleckten Unterboden aufweist. Der Standort ist vor allem in der nass kalten winterlichen Jahreszeit und nach längeren Niederschlagsperioden längerfristig überfeuchtet. Zudem erwärmt er sich im Frühjahr wegen der anhaltenden Wassersättigung nur mühsam. Da der den Sauerstoff verdrängende hohe Wassergehalt vielen Pflanzen und Bodentieren nicht bekommt, überwiegt auf landwirtschaftlich genutzten Flächen das Grünland, im Forst dominieren flach wurzelnde Koniferenen (z. B. Fichten).

Nutzungsgeschichte der Böden

Die Rodungstätigkeit im Taunus ist eng mit der Entwicklung und Verbreitung der Metallverarbeitung seit dem späten Neolithikum und verstärkt im Zuge des Ausbaus von bronzezeitlichen Höhensiedlungen und eisenzeitlichen Oppida verknüft. Großflächige Entwaldung war sicher im Umfeld des römischen Limes die Regel. Für die Zeit nach dem Untergang des römischen Reiches und während der instabilen Völkerwanderungszeit kann man allgemein eine Erholung des Waldes im Taunus vermuten. Spätestens im Hochmittelalter setzte infolge der Bevölkerungsexplosion mit der Binnenkolonisation ins Bergland in großem Stile die Rodung der Mittelgebirgswälder ein. In Ermangelung einer forstwirtschaftlichen Kompensation hatte die Zerstörung des Großteils des natürlichen Waldbestandes katastrophale Folgen.

Neben der allgegenwärtigen Holz(kohle)gewinnung und Rindennutzung diente die Krautschicht der Beweidung, die frische Laubstreu als Strohersatz sowie Bucheckern und Eicheln als Viehfutter. Auf den ohnehin kargen Waldstandorten beschleunigte die Entwaldung und Übernutzung die Nährstoffverarmung und den Humusabbau, was die Versauerung und Podsolierung sowie die Pseudovergleyung beschleunigte. Da das Prinzip der Düngung nicht bekannt war und auch längerfristige Brachen die Erschöpfung der Feldflächen im Bergland nicht kompensierten, mussten immer wieder neue Flächen durch Rodung gewonnen werden.

Die Folgen des exzessiven Raubbaus und der Verwüstung gerade der Berglandschaften wurden durch das „Little-Ice-Age“, der Kleinen Eiszeit (ca. 1450 bis 1850), einer markanten Klimaverschlechterung des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit, so verstärkt, dass der steten Kulturlandausweitung eine anhaltende, durch sozio-ökonomische Wandlungen und Kriegswirren noch verschärfte Wüstungsperiode folgte, in der die landwirtschaftliche Bewirtschaftung deutlich zurückgenommen werden musste und die Waldfläche wieder zunahm.

Typische Belege der einst exzessiv ausgedehnten agrarischen Nutzung sind ehemalige Ackerterrassen im Wald, die angelegt werden, um möglichst ebene Feldflächen zu gewinnen. An manchen Hängen scharen sich die Ackerraine bis in erstaunliche Höhen. Mit der großflächigen Entwaldung und der Landbewirtschaftung selbst steiler Hänge setzte aber auch verstärkt Bodenabtrag ein. Der größte Teil der Erosionsstandorte unter Wald dürfte aus dieser Zeit stammen. Kennzeichnend sind Runsen und scharf eingeschnittene Gräben.

Böden und Meilerplatten

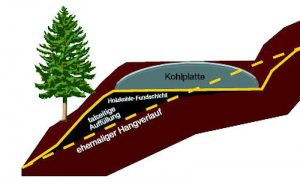

Aber es blieb auch „Wald“ erhalten, Wald, der u. a. zur Holzkohlengewinnung geschützt war, dessen Bäume aber meist schon in juvenilem Alter nach wenigen Jahrzehnten Wuchszeit gefällt wurden. Hinweise auf diese Nutzung liefern die Kohlenmeilerplatten. Ihre Verbreitung offenbart ein interessantes Verteilungsmuster, das u. a. auch bodenabhängig ist. Die Meilerplatten werden bergwärts in den Hang eingegraben und mit dem gewonnenen Material kann wie bei Ackerterrassen die ebene Arbeitsplattform durch Aufschüttung nach außen vergrößert werden. Es entsteht analog zu einem Ackerrain eine Arbeitsstufe.

Dieser Anlagenbau setzt voraus, dass die Böden auch ausreichend grabbar sind, bergwärts genug Lockermaterial ansteht, das der Aufschüttung dient. Je steiler ein Hang, desto markanter musste in den Hang eingeschnitten werden. Die Bodenprofile an den Oberhängen und steilen Mittelhängen haben aber in der Regel nur die Hauptlage als Ausgangsgestein, d. h. allenfalls 0,3 bis 0,7 m lockeren, grabbaren Schutt. Dies reicht keineswegs aus, ausgedehnte Meilerplatten in Hanglage anzulegen. Zugleich werden größere Mengen an Lehm zur Abdichtung der Meiler benötigt, der praktischer Weise den Böden entnommen wird. Der nötige Feinbodenanteil ist meist der eingewehte Löss. Große Meilerplätze sind daher eher auf konkave Mittel- und Unterhänge konzentriert.

Die Bodenformen auf den Platten haben alle gewisse Gemeinsamkeiten, handelt es sich doch um die verlassene Basis des abgebauten Meilers. Daher sind also mehr oder minder deutliche Nutzungsspuren vorhanden, verbreitet Holzkohlereste, auch Asche, die mit den Abdichtungslehmen vermischt sind. Es entsteht eine ganz neue Lage aus einem dunklen, fast schwärzlichen Oberboden, dessen Bodenart meist feinkörniger als der Unterboden ist. Daher ist der Bodenhorizont vergleichsweise nährstoffreich, immer gut durchwurzelt, stark belebt.

Stellenweise ist die Basis des Meilers so gut erhalten, dass auch die unmittelbaren Folgen der extrem hohen Temperaturen beim Inkohlungsprozess auf den Boden sichtbar sind. Das Bodenmaterial ist gefrittet, die Eisenverbindungen im Boden zu Roteisen oxidiert. Erst darunter folgt der ursprüngliche Bodenrest oder die Aufschüttung zur Anlage des Meilerplatzes.

Literatur

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2007): Bodenkarte von Hessen 1:50000, L 5914 Wiesbaden; Wiesbaden.

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2007): Bodenkarte von Hessen 1:50000, L 5916 Frankfurt West; Wiesbaden.

Ehmke, W., Anderle, H.-J., Sabel, K.-J. (2008): Kurzer Überblick über die abiotischen Faktoren im Hohen Taunus.- Geobot. Kolloq. 21: 3-8, 2 Abb.; Frankfurt am Main.

Sabel, K.- J. (1985): Zur Bodenuntersuchung am Heidegetränk-Oppidum. – In: Schlott, CH., Spennenmann, D. & Weber, G.: Ein Verbrennungsplatz und Bestattungen am spätlatenezeitlichen Heidtränk-Oppidum im Taunus.- Germania 63: 490-496, 2 Abb., 3 Tab.; Frankfurt am Main.

Semmel, A. (1964): Junge Schuttdecken in hessischen Mittelgebirgen. – Notizbl. hess. L.-Amt. Bodenforsch., 92: 275 – 285; Wiesbaden.

Stahr, A. (2014): Die Böden des Taunuskamms. Entwicklung Verbreitung Nutzung Gefährdung.- 64 S.; München.